先日、立川先生が来てくださいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

1月16日、第13回TQM活動の発表会が行われます!!

先日、立川先生が来てくださいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

1月16日、第13回TQM活動の発表会が行われます!!

新年明けましておめでとうございます。

私事で恐縮ですが、古希を迎えました。 同世代(団塊の世代)の男性の多くは既に定年退職しています。私は、医師になる前に法学部を卒業し3年4か月の短い間ですがサラリーマンも経験しました。法学部の同窓会では、金融・保険、自動車・化学メーカー、官僚、教育職のOB、現職の弁護士や会社経営者などいろいろな職歴を持つ同窓生と話す機会があります。同窓会の話題は近況報告から始まり健康問題、お墓の管理や終活の問題、配偶者との死別、孫の成長など世間一般の高齢者の話題に終わるのですが、私が精神科医であるため、親の認知症、子(団塊ジュニア)のうつ病、社員のメンタルヘルス不調による休職、孫の引きこもりや不登校など様々な相談を受けることがあります。人は病の器という格言のとおり、こころの病も例外ではないことを改めて実感させられます。

同世代(団塊の世代)の男性の多くは既に定年退職しています。私は、医師になる前に法学部を卒業し3年4か月の短い間ですがサラリーマンも経験しました。法学部の同窓会では、金融・保険、自動車・化学メーカー、官僚、教育職のOB、現職の弁護士や会社経営者などいろいろな職歴を持つ同窓生と話す機会があります。同窓会の話題は近況報告から始まり健康問題、お墓の管理や終活の問題、配偶者との死別、孫の成長など世間一般の高齢者の話題に終わるのですが、私が精神科医であるため、親の認知症、子(団塊ジュニア)のうつ病、社員のメンタルヘルス不調による休職、孫の引きこもりや不登校など様々な相談を受けることがあります。人は病の器という格言のとおり、こころの病も例外ではないことを改めて実感させられます。

当院は、多くの精神科病院と同様、これまで統合失調症の治療を中心に取り組んできました。しかし近年では、入院・外来の別に関わらず、うつ病、適応障害などの気分障害、認知症、成人の発達障害の割合が増加しています。加齢が危険因子の一つである認知症の絶対数の増加は、長寿高齢化社会の当然の帰結といえますが、うつ病、適応障害の増加については、こころのケアが叫ばれて精神科受診の敷居が低くなったこともあるのでしょうが、社会から大らかさが失われ生きづらい社会になったのではないかと危惧しているのは私だけでしょうか。

最近では、新規入院患者のおよそ90%は1年以内に退院できています。しかしながら、昭和40年代の隔離収容施策の負の遺産とも言うべき高齢長期在院者(その多くは20歳前後で統合失調症を発症し入退院を繰り返すうちに退院の受け皿となっていた親も他界した結果、数十年にわたり入院している団塊の世代)を、だれが、どこで、どのようにケアしてゆくのかという大切な課題が残されています。国は、高齢長期入院患者を対象とする地域移行・地域定着事業を開始しましたが予測通りには進まず、第二の長期在院の発生を回避すべく、1年以上5年以内の入院患者を長期在院予備群として捉え、地域移行・地域定着に注力しているように思えます。地域移行は障害福祉サービス確保と住居の問題が解決できれば比較的容易でありますが、再発・再燃による再入院なく退院後6か月を超える自立した地域生活を継続すること(地域定着)は、地域における強力な支援のネットワークがなければ至難の業と言えます。2025年問題を見据えた地域包括ケアシステムは、一般病院が対象とする身体疾患をイメージして進んでいますが、地域連携クリニカルパスが脳卒中や大腿骨頸部骨折のパスから出発したように、地域医療計画に位置付けられる5疾病の一つになった精神疾患を当初から念頭に置いた議論の進捗は、残念ながら各自治体により大きな差があります。

当院は、およそ35年前から急性期の治療と並行して、早期の退院を促進してきた歴史があります。また、認知症の増加を予測して、20年前から認知症治療病棟を開設し、さらに在宅支援の観点から重度認知症患者デイケアを運営してきました。当院の理念とする安全で質の高い医療の実現には人材の育成が不可欠と考え、精神障害に対する偏見を払拭するために地域に開かれ地域と共に歩む病院であることを目指してきました。また、当院のストラクチャー(院内環境、設備・人員配置、理念、基本方針、規程、マニュアル、ガイドライン)、プロセス(ケアの過程)、アウトカム(取り組みの成果)について第三者の公正な評価を受けるべく、日本医療機能評価機構の審査を積極的に受け、高い評価をいただいています。

当院は2025年に全面改築を予定しています。患者さん、地域、社会のニーズが奈辺にあるのか、患者さんの立場に立てばどのような治療・療養環境が最適なのか、私たち職員はどのような職場で働きたいのか、次世代を担う職員を中心に病院全体で知恵を結集していきたいと願っています。疾病構造の変化への対応、高齢長期入院患者のケアなどたくさんの課題と真摯に向き合い、全職員が効果的なコミュニケーションを取り合いながら共有する課題を一つ一つ誠実に解決していくことで、これからも“地域で必要とされ信頼される病院づくり”に邁進する決意です。

院長 西野 直樹

だんだんと寒さが増してき、あちこちで紅葉祭りが開かれている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

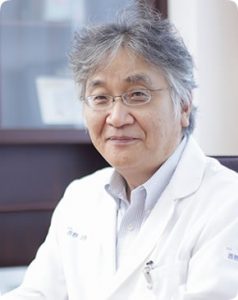

なんてお堅い挨拶はさておき、去る11月14日に恒例の地域合同楽技スキル講習会がありました。

いつもより少ない参加人数でのスタートでしたが・・・・・数分後、半年ぶりくらいの懐かしい顔がちらほら。

♥しかも、新入スタッフを引き連れて参加してくれました。

新人さんも参加ということで、立ち上がりの基本動作を中心に同窓会のような楽しい会になりました。

これからも、未体験の方・新人さん大歓迎なので、どしどし御参加お待ちしております。

記 介護福祉士 長谷川

日増しに寒さが身にしみるようになってきましたが、皆様いかがお過ごしですか?

さて、11月11日は『 介護の日 』で介護福祉士が中心となりイベントを開催しました!!

テーマは『簡単呼吸法と体操法』で、日ごろのストレスや疲れからリラックスして頂こうと呼吸法とタクティールを行いました

体験された後にリラックスして頂いたかをわかりやすく数値で知っていただくために体験前後に脈を計測させてもらったところ、ほとんどの方が体験された後に数値が下がっていました!

体験された方にご感想を伺ったところ、「とてもリラックスできた」とのお声を多く頂き、スタッフ一同とてもうれしかったですし、また励みにもなりました。

多数ご参加いただき、ありがとうございました。

寒さも厳しくなります。皆さまもストレスを上手に解消され、自己の健康管理に努めてくださいね。

記 渡辺(介護福祉士)

11月4日に第9回認知症家族会を開催しました。

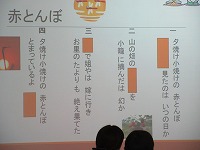

今回の家族会は『認知症の方との上手な関わり方と脳を活性化するレクリエーションの紹介』がテーマで、当院の作業療法士で認知症ケア専門士の高林亮太が認知症の方と上手に関わるための7つのポイントと脳を活性化する楽しいレクリエーションを紹介しました。

時間や心に余裕をもつこと、笑顔の効果や声をかけるときの環境や目線の合わせ方、また話し方聴き方などのポイントなどとてもわかりやすく、家族さんからは「笑顔で余裕を持って優しい口調で話す、あまり出来ていませんでした」「早口なので日常の会話もゆっくり話し、じっくり聞くよう心掛けたい」と感想もいただきました。

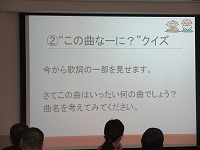

『脳を活性化するレクリエーション』では、なじみのある歌や懐かしい歌の歌詞の一部をみて、その曲名を当てたりしましたが、メロディーや歌詞を思い出そうとしている時、脳は活性化しているのだそうです。

他にも、頭を使いながら運動をする『コグニステップ』をしたり、みなさんまずはご自分の脳の活性化に夢中で楽しそうでした。

後半の茶話会では日頃の介護の悩みや、これからの不安などスタッフや家族様同士で共有し合うことで、「他の方も同じ悩みを抱えている事を知って少し力が湧いてきた」「これから在宅介護に移るにあたって不安もありますが今日の内容に近づけるよう関わっていきたい」という声が聴かれました

これからも、介護される方の笑顔や心の余裕が持てるようなお手伝いができたらと思います。

次回は来年度になりますがみなさん、ぜひ一度ご参加してみて下さいね

介護福祉士 習田記

朝晩が寒い季節になりましたが、皆様いかがお過ごしですか?

10/10火曜日も、地域合同楽技スキル講習会が開催されました。

今回も他施設の御参加いただきありがとうございました。

新しい参加者も来て頂き、自己紹介では好きなスポーツは何か?という話題で盛り上がりました。立ち上がりの基本動作から日常よく使うスキルトレーニングをしました。

10/24火曜日に、なんと!!青山先生が来られます。時間は、17時30分~19時30分と2時間たっぷり行いますので是非、たくさんのご参加お待ちしております。

まだまだ暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

台風がやってくる時期になったので、車の運転など気をつけたいところですね。

さて、少し前の話(8/29)にはなりますが、

当院に青山先生が来て下さりましたよ!

地上波テレビで特集されている先生のお姿を見せていただき、

その後はRXメンバーを集めて特別に訓練をたくさんしていただきました!

何か評価されているような気がしてメンバー一同緊張しましたが、

無事に全員が人に指導しても良いよ、という評価をいただく事が

出来て一安心。

夜は地域の人も参加していただけるナイトセミナーが

開催されました!

寝返り起き上がりを中心に実技を行い、当院スタッフが

指導に当たりました。RXメンバー達、少し頼もしくなって

きたような気がしますよ!

病棟の方でも地道に寝返りや立ち上がりなどを繰り返す事で、

確実に力がついてきている患者さんが数名いるみたいです!

毎週火曜日の17時15分(第2火曜日は17時半)から練習

していますので是非ご参加くださいませ☆

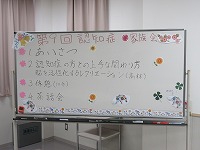

1.楽しく!クォリティー高く!みんなでとりくもう!

(第13回 TQMヒアリング)

今年もやっております、業務改善活動!

立川先生が来院され、各病棟の相談にのってくださいました!

|

・最初の時点で何を目指すのか、はっきりしないと、後半何をしてるのか、わからなくなりますよ! |

|

・今までやってきたことを、 |

|

・現状の把握から、 |

(TQMの取り組みは過去のブログをご覧ください)

外来のロビーにて(救急の日)

9月9日は救急の日、外来ロビーにて各種体験コーナーを実施。

手洗い講習:DVDによる手洗い方法の伝達およびブラックライト使用し、手洗いの実演

(ブラックライトとクリーム等は福崎保健所さんにお借りしました)

心臓マッサージ、AED使用体験コーナー

身長、体重、体脂肪率、血圧測定、握力など基礎データの測定

骨折時の応急処置(左)とタクティールケアの実演(右)

患者さんとご家族様に体験して頂きました。

約20名参加くださいました。ありがとうございました。

毎回参加いただいている他施設の方の中に初参加の方もいらっしゃいましたので、まずは基本動作から!

柔軟体操、腰痛体操のあと、まずは床から、椅子からの立ち上がり。

そして椅子から車椅子への移乗のあとベッドへ移動し寝返り、起き上がり、イナバウアー、スーパートランスと盛りだくさん。

それぞれのグループごとに、この利用者さんの時はこうしたらどうだろう?と考えながらのあっという間の2時間でした。

次回は9月12日火曜日に行います!そして8月29日火曜日は青山幸広先生のナイトセミナーがあります。せっかくの機会ですので、興味のある方はぜひご参加お待ちしています。