令和7年度中播磨地域医療介護連携推進研修会 兼 第1回中播磨看護連絡会研修会が当院で開催されました。

多施設・多職種が集まり、近年普及・啓発がすすめられているアドバンス・ケア・プランニング(ACP・人生会議)について研修を行いました。

人生会議とは、人生の最終段階における医療・ケア、自分らしい生き方について話し合う取り組みです。

研修のなかで、自分たちでも体験してみることになり、最期に望む医療などを記入し、相手を家族にみたててロールプレイを行いました。

病院でも患者・家族さんに事前指示などをおうかがいすることはありますが、自分が伝える立場になったのは初めての方がほとんどで、ロールプレイをしていると涙を浮かべる方もいらっしゃいました。

「終活」という言葉は一般的になりましたが、加えて「人生会議」も皆さんに知っていただき、自分らしく生きるひとつのツールとして使っていただければと思います。

姫路市のパンフレットがこちらからご覧いただけます。

全体研修

今年度も業務改善活動の発表会を行いました。

発表や準備にかかる負担の軽減も課題となっており、今回はスライドショーに加えてポスターセッションや展示のみという方法も取り入れました。

今年度も各部署がそれぞれの事情にそった取り組みをし、日常の業務だけでは知りえない部分を共有する機会となりました。

発表方法については、スライドショーでは説明に加えてたくさんの写真や動画などを見られるといった良さがあり、ポスターセッションでも聴講者が近くに集まるため臨場感のある発表となりました。

また、ポスターは発表後も展示を続けられるため、発表会に参加できなかったスタッフも後から見られるといった良さがありました。

今後も患者・家族様への良質な医療の提供に加え、職員の働きやすさもよりよくできるよう、活動と共有を続けていきたいと考えています。

地震や台風などの災害に備え、当院でも災害時用の備蓄食や水、流動食、設備などを用意しています。

しかし、ほとんどのスタッフが普段は触れることがないため、いざというときには動けないものです。

そこで、災害時に限られた人員でも確実に食事を提供できるよう、全職種を対象に訓練を行いました。

防災倉庫の鍵の場所や内容を確認し、ガスボンベや器具を運び出します。

ボンベやコンロなどは想像以上に重たく、運ぶだけでも一苦労です。

組み立て方を教わり、湯を沸かします。

実際には、沸かしている間にもできることを考えて動かねばなりません。

今回はアルファ化米にお湯を注ぐとおかゆができるキットを使用しました。

一般的な鍋と比べると特大の鍋ですが、1箱50食分で湯か水が10.5L必要なため1回で使い切ってしまいました。

1回沸かすだけでも15分程かかり、患者さんの人数を考えると2台使っても1時間以上かかりそうです。

できあがったら付属の容器に取り分けて、参加したスタッフで試食しました。

味付けに塩各1gも付属していたため各自お好みで追加し、全部入れると辛すぎたという方もいましたが、実際の場面では汗をかき足りないくらいかもしれません。

被災しないことが一番ですが、0%はありません。

国内各地でも被災のニュースが流れる日々、当院でもいざというときに備えて患者様の安心・安全に取り組んでまいりますので、皆さま個々におかれましてもお備えください。

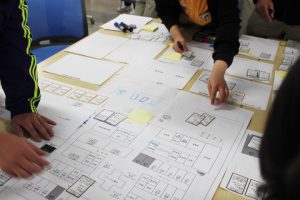

避難所運営ゲーム(HUG:ハグ)は、避難所運営をみんなで考えるためのひとつのアプローチとして静岡県が開発したものです。

災害が起きたと想定して、避難所を運営する立場になり、避難者の年齢、性別、国籍などそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるのか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを疑似体験するゲームです。

要援護者へ配慮しながら部屋割りを考え、炊き出し場や仮設トイレの設置場所を考え、マスコミの取材対応といった出来事にどのように対応するかを思いのまま意見を出し、話し合いながら避難所の運営を学ぶことができます。

HUGは「Hinanjo(避難所)」、「Unei(運営)」、「Game(ゲーム)」の頭文字をとったものです。また、「HUG」には英語で「抱きしめる」という意味があります。「避難者を優しく受け入れる」といったイメージと重ね合わせて名付けられました。

いよいよ実践です。

じっくり考える間を与えず、次々と出来事カードが提示されていきます。実際の災害現場でも、時間は止まってはくれません。役割分担して、情報整理にホワイトボードも活用します。

グループごとに試行錯誤し、演習が終わったら結果を見合って意見交換や振り返りをします。

人は判断や価値観が異なるためそれぞれ違った結果になりますが、色々な要素を考えなくてはならない状況で、「これが正解」はありません。

こういった機会を通じて、実際に災害が起こったときに何が大切なのかを体験するとともに、「そういう考え方もあるんだ」と共有することが学びになります。

せっかくの機会なので、当院での災害時用の設備についてもおさらいしました。

当院では新人教育の一環として、若手職員を対象に毎年こういった研修を行っています。

ご参加いただいた皆さんの感想が集まりましたら、今月中を目途にこの記事に追記いたしますので、頃合いを見てあらためてご覧ください。

今回は、

病棟での患者さんの食事場面を見て、

共立病院の木村忠勝さんが言語聴覚士の立場からご指導くださいました!

ありがとうございました!!

・舌の動きや口唇・頬の動きが十分あるか確認すること。

・口腔ケアの時に前歯と上唇の間や頬部をマッサージすると良いこと。

・飲み込みの悪い方は、よくしゃべってもらう、

するめや麩菓子などを食べてもらい、口を動かす練習をする

などアドバイスを頂きました。

姫路北病院は体験型の研修も定期的に行っております。

今回は楽技介護術について、

患者さん・利用者さんの残っている力を引き出すことを

念頭におきながらポイントを確認し、取り組みました。

・椅子からの立ち上がり

・床からの立ち上がり

・寝返り

参加者の感想)

・患者さんが自分でできることをねらっての介助方法を学べて良かった。

実践して行きたいです

・起き上がりが難しい方でも、その人に残された能力を見つけて、

伸ばしていけるようによく見ていこうと思った。

・今回で3回目の参加となるが、回数を重ねることでより体験として

体が覚えてきていると実感した。

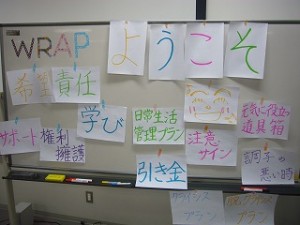

院内研修にて、元気回復行動プラン WRAPについて、学びました。

WRAPの概要をお伝えし、

実際に「元気に役立つ道具箱」と「いい感じの私」について、参加者で話しました。

「院内研修」というと、ちょっと堅苦しく、なんとなく重い空気・・・に感じてしまいます。しかし、「元気に役立つ道具箱」が始まると、なんとも楽しく和やかな雰囲気に。

仕事の話はもちろん大切です!

同じように自分を大切に感じる時間も大事にしてほしいと考えています。

それが、また次の活力に繋がるようにと願って!

元気回復行動プランWRAP は精神科デイケアの「ハートフル」というプログラムで

月に2回、メンバーさんと楽しく学んでいます。

感想)

・参加型の研修で楽しかったです

・元気でいるための行動について、多くの意見を聴けて、実際に試してみようと感じた。

・元気に役立つ道具箱の話し合いで、実際日々、元気に役立つことを意識している訳で

はないが、何気なくしていることでも、あらためてふりかえると元気になるためにし

ていることがたくさんあることに気づいた。

1.リハシューズ・ケアシューズの説明会(院内研修)

研修の前日は台風が接近しておりましたので、心配をしていたのですが、何とか当日は雨も上がり、ケアシューズ・リハビリシューズの説明会を行う事ができました。

各メーカーさんの協力のおかげで約70足の靴が会場には揃い、姫路北病院の職員・他施設の職員さん・地域の住民の皆さんなど、約40~50名の方がご参加くださいました。ありがとうございました。

(メーカーの皆さん)

(メーカーの皆さん)

さて、研修では最新作のシューズの工夫(片手で履ける構造・車のライトに反射するなど)はもちろん、足のサイズの説明や計測の仕方なども丁寧に教えてくださいました。

また、シューズが古くなり買替を検討している患者さん、足の諸事情(外反母趾やむくみなど)で今履いているシューズを履き替える必要がある患者さんも参加され、シューズを試し履き。患者さんが「私、赤がいい」「わしゃ紺にする」と譲らない場面も、履くなら好きな色がいいですよね、わかりますよ。

私が驚いたのは靴の裏!自分のシューズを購入する時は見る事はないのですが、

各メーカーさん素材や形状など、色々と工夫をされていました。

見えないところにも丁寧かつ細やかな取り組み、日本のものづくりの心を垣間見た気がしました。

2.研修の感想(院内研修アンケートより)

・対象となる方に合った靴を選ぶことで、転倒等のリスクを軽減できることを理解できた。

・足の測定の説明で自分の本当のサイズを知る事が出来、靴の方の選び方は自分の足の気づきと

なった。

・現場や患者さんの困りごとや希望をタイムリーに解決できとてもよい研修だと思いました。

1.自分のことは好きですか?(院内研修)

岩堀美雪先生が、姫路北病院に来てくださいました(2012・2013年に続いて3回目)。

岩堀先生は「子どもは無限の可能性を持っている」「どの子にも必ずいいところがある」をモットーに31年間小学校(福井県)の先生をされていました。

その中で、子どもたちそれぞれに宝物ファイル(クリアファイル)を作り、自分のプラスになるもの(自分が書いた自分の良いところ・好きな写真・他人が書いた自分の良いところのメモ)を宝物ファイルに入れ、自己肯定感を育む取り組みを行われてきました。

当院でも岩堀先生の指導を受け、患者さんや職員の自己肯定感・自尊感情を育て自己の成長を促すためのツールとして、宝物ファイルを「夢ファイル(ポートフォリオ)」「○○さま物語」など名付けて導入しました。

その後も患者さんや職員それぞれのファイルの中に、その人の好きな写真や文章・他者からもらったその人の良いところのメモなどを入れる取り組みを継続しています。

2.職員の感想

(初参加)

「今、自分のことが好きですか?」、研修は岩堀先生の問いかけから始まりました。

講義の前半、先生も昔はコンプレックスが沢山あったという話を聞きました。しかし、そのことが嘘かのようにキラキラとした表情で話をされており、宝物ファイル(ポートフォリオ)の力は周りの人だけでなく、自分自身をも幸せにする魔法のようなものなのだと感じました。

後半のグループワークでは、少人数のグループで「幸せを感じる瞬間は?」など、お題の書かれたカードで対話。

「仕事で困っているときに助けてくれた」「患者さんが笑顔になってくれたらうれしい」「いつも話聞いてくれてありがとう・・・」

・・・もしかしたら・・・このような瞬間を仲間と共にできたことが、私たちにとって“宝物”・・・?日々の生活の中では、なかなか自分の良いところは見えてきません。

研修の最後に同じテーブルのメンバーひとりひとりに、“今日のあなたの良かったところ”を書いて渡しました。

普段言えない気持ちを言葉にして受け取ったときの、あのふわっとしたあたたかい気持ち。

「そうか、私にもこんなところあったんや・・・」

「少し自分のことが好きになったかもしれへんな~」

ありのままでいい、それを受け入れると自分のことが好きになれる、何歳になっても成長できる、岩堀先生の柔らかな笑顔がそう物語っていたように思います。

また、病気になってしまった事で自分の可能性を信じる事が出来ず、自分の“夢”をあきらめてしまう患者さんもおられます。

そのような方の心に寄り添い勇気を与えるポートフォリオを一つでも多く患者さんに届けられたら・・。そんなことを考えずにはいられない素敵な講演でした。

みなさんは、自分のことが好きですか?

(2回目の参加)

「自分の事を大好きになろう!家族や友達の事も大好きになろう!!」

2012年5月、宝物ファイルのページに書いた時はなんだか照れくさかったのを覚えています。

初回の岩堀先生の講演では、大人になると注意されたり怒られることはありますが、自分が褒められることは少ないとのことでした。

確かに自分の良いところを自分で気がつくことや、他者をほめることもほとんどないなとその時に思ったことを覚えています。

それから約3年、職場では定期的に感謝カードの交換や感動のエピソードを話し合い、プライベートでは家族と出掛けた時に取って置いた各種チケットなどをファイルに挟むなど、宝物ファイルは自分の好きな事でいっぱいになりました。

また、家庭では毎朝仕事に行くときに「大好き!みんな世界一!今日も楽しく行きましょー」と、4歳の息子と家内と私の3人でギュッと抱きしめあうことが習慣となり、今ではすっかり「自分の事も大好き!家族の事も大好き!職場のみんなも大好き!」と言う事ができます。

岩堀先生の研修は、自分・友達・家族を大好きになるきっかけだったと、とても感謝しています。

3.岩堀美雪先生からのコメント

今回も、私の話を真剣に聞いてくださる姿に感動しました。ワークが始まるとあちこちで相槌を打つ姿が見られたり、拍手や笑い声が聞こえたりしました。

おかげ様で終始和やかな雰囲気で進めることができました。ありがとうございました。

また、姫路北病院には、以前の研修会がきっかけとなり、患者さま向けの宝物ファイルを続けて実践している病棟があります。

許可を得て見せていただきました。宝物ファイルの中には、病院での生き生きとした笑顔やスタッフのみなさんからのメッセージで溢れていて、見せていただいているうちに自然と涙が出てきてしまいました。

今後も宝物ファイルが医療の現場でも広がるように大勢の方に伝えていきたいと思います。

研修の感想(院内研修アンケートより)

・「人には『良いところ』が必ずある」「心の居場所ができる」「自分を認め大切に」など エピソードの一言一言が印象に残り、自分を考える機会となりました。

・自己肯定感を高めると自信が持て、行動力が上がり、失敗に強くなるという事だったので自己肯定感を高めていけたらいいなと思いました

・とても楽しく、ためになる2時間でした。自分が子ども(小学生)の頃に岩堀先生の取り組みに出会いたかったです。

自己肯定感を高め、自分もまわりも幸せになれるように、というところにとても共感できました。

・こうやって自分の事を振り返るのは見直すきっかけにもなっていいなとか、伸ばしていこうとか、自信にもつながるなと思いました。いろんなものをファイルに入れていこうと思いました。

年末年始の外来診察のお知らせ

【畑の再活用!】黒豆収穫しました!②・岩津ねぎを収穫しました!

【畑の再活用!】黒豆収穫しました!

【畑の再活用!】大根ステーキ

「やり方ひとつで出来ないができるに!!」

【畑の再活用!】大根祭り

秋ふれ愛コンサート in 姫北

午年の手形アート完成

【畑の再活用!】黒豆・サツマイモ料理・活用編

「自分で作る!!懐かしの母の味」